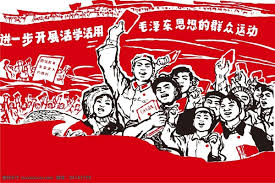

舞台上的海瑞一袭青衫,高呼"为民作主",台下观众掌声雷动。这看似正气凛然的场景背后,隐藏着阶级斗争史上最危险的陷阱——当无产阶级的阶级意识被封建伦理置换,当革命辩证法被改良主义消解,阶级斗争的锋芒就会悄然转向。在阶级斗争的长河中,"清官"幻象如同迷雾般笼罩着被压迫者的觉醒之路。当吴晗在《海瑞罢官》中高擎"青天大老爷"的旗帜时,他精心编织的"清官迷梦",正是以历史虚无主义的笔触,在社会主义土壤上播撒资本主义复辟的种子。这部历史剧的创作与推崇,本质上是阶级斗争在意识形态领域的延续,是用封建官僚的裹尸布遮掩无产阶级专政锋芒的政治隐喻。

1789年的巴黎街头,当面包坊老板娘玛丽亚·德萨勒高呼“要面包,也要自由”时,她不会想到这句呐喊将化作一粒火种,点燃人类文明史上最漫长的燎原之火。从巴士底狱崩落的砖石到十月革命染红雪原的赤旗,从井冈山的星火到华尔街铜牛身上的“99%”涂鸦,无产阶级革命始终在历史的长河中奔涌。它不是某时某地的偶然浪花,而是人类突破剥削枷锁的必然潮汐,是文明在螺旋上升中刻写的永恒诗行。

当1950年的银幕上,《清宫秘史》以华美光影编织着光绪帝“维新救国”的幻象时,中国大地的文化战场已硝烟四起。毛泽东以雷霆之语撕破这层虚伪面纱:“被人称为爱国主义影片而实际是卖国主义影片的《清宫秘史》,至今没有被批判!”此言如普罗米修斯之火,照亮了暗藏于胶片背后的意识形态博弈。这场跨越十七年的论争,绝非文人墨客的笔墨官司,而是无产阶级与资产阶级争夺历史解释权的生死较量,是社会主义与资本主义两条道路在文化领域的短兵相接。

现在,我们正踏在新世纪的门槛上。伴着我们这一代走了大半生的20世纪,即将与我们告别。新世纪已赫然来到面前。对于即将逝去的世纪,人们已在纷纷议论。且不说“告别革命”的先生早说抱怨历史没有按照他们的意志行进;即使那些在共产主义旗帜下举过手,宣过誓,跟着革命队伍走过来的人,也不乏低头悔罪之徒,甚至有指责20世纪为“共产主义碰壁的世纪”,马克思、列宁、毛泽东为“乌托邦”者。这就不能不引起我们的思考了。作为这个世纪战斗过的人,至少作为这个世纪的见证者,我们必须说出自己的看法。

“被人称为爱国主义影片而实际是卖国主义影片的《清宫秘史》,在全国放映之后,至今没有被批判。”──毛主席:《关于(红楼梦研究)问题的一封信》

2024年2月6日韩国政府宣布从2025年起每年多招收2,000名医学院新生。2月20日起,为不满韩政府提出的医学院扩招计划,大批韩国实习医生、住院医生、医学生集体辞职、罢工、停课。当社会事件发生时,没有时间和能力全面的了解信息。如果无法在有限的信息中分辨清楚一个个具体事情的是非对错,那就尝试拨开表面看到本质,分析隐藏在其中的社会矛盾。才能做到在任何时候都坚定地站在最广大人民的一边,站在历史前进的正确方向上。

本文摘自1973年第10期的《红旗》杂志,这篇文章用马克思主义的观点,详细的剖析了中国历史上法家和儒家的斗争,论证了儒法斗争也是阶级斗争的一部分,正如《共宣》中所说的“至今一切历史都是阶级斗争的历史”。

我们知道,马克思首次在理论建构的意义上正式使用“生产力”概念,是在写于1845年下半年到1846年间,标志历史唯物主义创立与新世界观初步形成的《德意志意识形态》(以下简称《形态》)中。通过对马克思手稿笔记的考证,我们会发现,马克思生产力概念的思想渊源主要有三个:一是英国古典政治经济学家斯密提出的“劳动生产力”,二是德国社会主义者赫斯在对金钱异化的批判中提出的“共同活动即生产力”的观点,三是德国经济学家李斯特独创的“生产力理论”。在这里,本文将集中对斯密的劳动生产力理论进行探讨,以期说明马克思《形态》中的生产力概念。

“马克思主义的基础是阶级斗争,有阶级斗争才有哲学。”本篇文章不仅从哲学角度,也从阶级斗争的角度出发考察一个概念——实践。为避免陷入繁琐哲学,所以这里先说观点:马克思主义哲学的体系中,实践的概念处于非常重要的地位,但是马克思主义的哲学是唯物主义的实践哲学。另外存在一种唯心主义的实践哲学,这种哲学也推崇实践的地位,但是其内容与马克思主义哲学是不同的,其信奉者在阶级斗争中的表现,与马克思主义者也是不同的。